石狩湾の西に位置する小樽では秋の蝦蛄漁が行われており、この時期でも市場に茹蝦蛄が並ぶ。好みやタイミング次第ではあるものの、僕はこの時期は雄を食べる時期だと思う。

初夏の蝦蛄はカツブシと呼ばれる卵が味わえる時期だけど、晩秋の蝦蛄は雌は確かに卵を持っているけど初夏のそれとは違うものだ。もっとも、後は好みの世界なのであり、どちらが良いかなどという話はできない。

コロナ禍や北海道内の感染者数が増えてきており、なかなか外でというわけにもいかないご時世ではある。もっとも、褒められる事ではないのかもしれないけど、個人的には結構出ていると思う。

但し、コロナ禍に関係なく僕の酒は殆どの場合、単独であり、尚且つ行く店も決まっている。稀に会社の同僚に付き合う事もあるけれど、僕自身は同僚との酒は限りなくお付き合いであり、自分だけで飲む酒とは全く異質なものだ。

もっとも、若い自分には結構同僚とも飲みに行っていたと思う。なんで行かなくなったかと言えば、不味い酒を出す酒屋がが多くなったからだ。飲み放題というシステムが一般的になっており、昔であればウィスキー、少し前であれば芋焼酎、最近であれば日本酒などは正直只でも飲みたくないレベルの酒ばかり。

辛うじて飲めるのがチューハイやカクテル系だけど、それとて本格的なカクテルとは異なる代物なので正直勘弁してくれというのが本音だ。

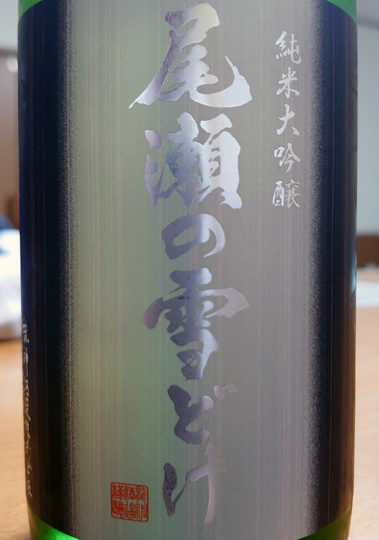

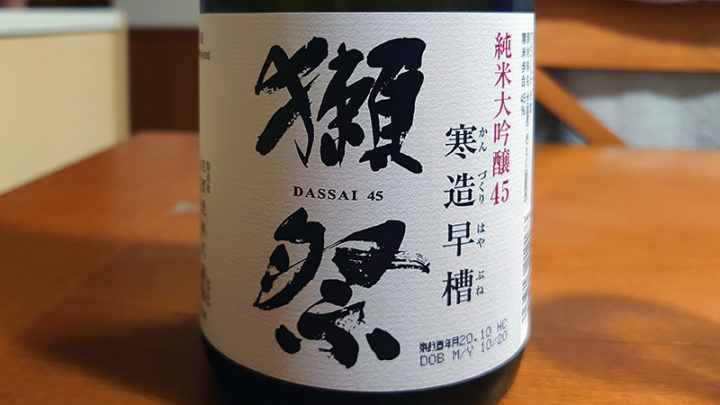

話は長くなってしまったけど、最近買ってきた三種類の酒が上下の日本酒。獺祭については有名な銘柄だし、売られている店も多いので飲んだことがある人も多いと思う。

写真の獺祭は純米大吟醸45 寒造早槽という季節限定品。獺祭らしく、雑味の無い味は美味しいと感じる。超有名銘柄になってしまったので、避けているという面も否定はしないけど飲めば美味しい酒と感じる酒なのは間違いない。

ただ、僕の好みとは少し違う酒であるのも事実。買ったのは酒が無くなったからであり、他の選択肢が無かったという獺祭好きの人が聞いたら噴飯ものの選択理由であったりする。

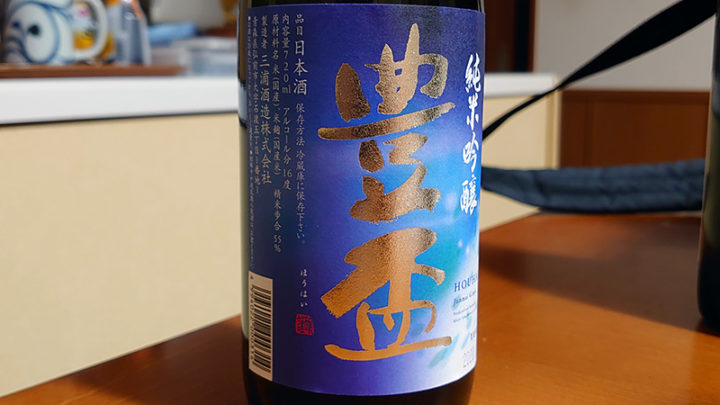

九平次は色々飲んでいるわけではないので(高くて飲めないのが最大の理由だろうけれども)、結構なラインアップの個々を語るという事はできない。

僅かな例外を除き、全て純米大吟醸しかラインナップにない九平次は比較的廉価な価格の二種類を飲んでみた感想は、明確な酸味を感じさせるけど、その酸味の中に旨味を感じるというもの。それでいて雑味は感じない。

旨いかどうかは好みだろうけど、九平次については一杯飲んだ後、酔い潰れるまで飲み続けたいと思える味わいの日本酒だと感じる。富裕層はともかく、社会人としても安くはない価格帯のお酒ではあるけれど、写真の銘柄などはまだ手が届く価格なので特別な日に飲んでみたいという場合にはお勧め出来る銘柄かなとは思っている。

秋にでた豊盃の限定種。純米吟醸となっているけど飲んだ感想は生酒という事もあり炭酸ガス感があるけど、旨味も多い豊盃という感想だ。限定品なので入手は難しいと思うけど、定価であれば買っておいて損はしないと思う。

今年の豊盃であれば、春先に出た「おりがらみ生」の次に好きな豊盃だと感じた。ちなみに「おりがらみ生」はうす濁りに生酒で、辛い甘いで言えば、かなりの甘い日本酒に分類される。今回の生原酒も似た傾向にはあるけれど、旨味のある日本酒は総じて甘い。

こうした甘さは食事をしていてどうよ?という事にもなるのだけど、こうした日本酒でも経験上合わない料理は殆どないと思う。和食は当然だけど、洋食であっても香辛料が少なければ全く問題はない。

ただ、書いた通り、強めの香辛料を使った料理などは、日本酒でもダメとは言わないけれどそれこそ、ビールやハイボールなどのような炭酸系で洗い流す的な方が合っているかもしれない。